Dokumentation des Stadtforums "Lokale Demokratie stärken ..."

15.07.2024 - Im Rahmen unseres Stadtforums "Lokale Demokratie stärken – Beteiligung weiterentwickeln" am 20. Juni 2024 wurden grundlegende Aspekte des Themas diskutiert und vertieft. Den Abend dokumentieren wir hier in Film und Bild.

Ungefähr 200 Menschen hatten sich für den Austausch von Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft angemeldet, darunter auch Einwohnerinnen und Einwohnern, die zufällig aus dem Melderegister gelost, gezielt angeschrieben worden und der Einladung gerne gefolgt waren.

Der Beginn des Stadtforums

Im Anschluss an eine Begrüßung durch Herrn Oberbürgermeister Markus Lewe führte der Sozial- und Politikwissenschaftler Prof. Dr. Roland Roth aus Berlin mit einem Vortrag zu "vielfältiger Demokratie" in das Thema ein.

In einer kurzen Podiumsdiskussion stellten sich die weiteren Expertinnen und Experten vor, die die Arbeit in den Workshops unterstützt haben:

- Marion Stock, Stiftung Mitarbeit Bonn

- Dr. Fee Thissen, Büro für Urbane Transformation, Oberhausen

- Tobias Bäcker, startklar a+b GmbH, Köln sowie

- Sofie Eichner, StadtRaumKonzept GmbH, Dortmund.

Gemeinsam konnten sie im Gespräch kurze Einblicke in die vertiefenden Workshop-Themen geben, für die die Gäste sich schon bei der Anmeldung entschieden hatten. Der eine oder die andere Teilnehmende nutzte später die Gelegenheit, auch in andere Arbeitsgruppen kurz hineinzuhören.

Im Folgenden sehen Sie einen Video-Mitschnitt des gesamten Programms im Plenum vor und nach der Arbeitsgruppenphase. Der Film beinhaltet die simultane Gebärdenübersetzung des Abends und zusätzlich Untertitel.

Filmdokumentation des Plenums-Programms im Saal mit Gebärdenübersetzung und Untertiteln

Film: Stadt Münster / medlay.de

Die anschließende Workshop-Phase & Abschluss

Nach einer Pause, die auch dem informellen Austausch diente, fanden sich die Teilnehmenden in fünf parallelen Workshops zusammen. Diese Gruppen wurden jeweils von einer der oben genannten externen Expert*innen informiert. Zuständige Fachleute aus der Verwaltung berichteten zum aktuellen Stand in Münster in den jeweiligen Themenfeldern. Die Moderator*innen der Arbeitsgruppen setzten verschiedene Methoden ein, um mit allen ins Gespräch zu kommen.

Im Anschluss berichteten die Teams auf der Bühne und stellten die jeweils erarbeiteten konkreten Empfehlungen vor. Die Workshop-Arbeit ist auch mittels der Stellwände aus den AGs unten dokumentiert.

Abschließend kommentierten die externen Expert*innen Marion Stock und Prof. Roland Roth vom Netzwerk Bürgerbeteiligung das Gesehene und wagten einen Ausblick für Münster. Oberbürgermeister Markus Lewe und Stadtbaurat Robin Denstorff, in dessen Verantwortungsbereich das Thema voran bewegt wird, resümierten das Gesagte aus Münsteraner Sicht und bedankten sich zum Ende.

Die Haupt-Moderation lag bei Prof. Dr. Klaus Selle und Dr. Fee Thissen. Unser Stadtforum wurde auch vom Essener Grafiker Sven Kröger in einem Bildprotokoll festgehalten.

Dokumentation der Workshops

Den Kern unseres Stadtforums bildete der Austausch der Gäste aus Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft, aber auch Wirtschaft und Wissenschaft, in der Workshop-Phase.

Informationen und Arbeitsergebnisse zu unseren fünf Workshops:

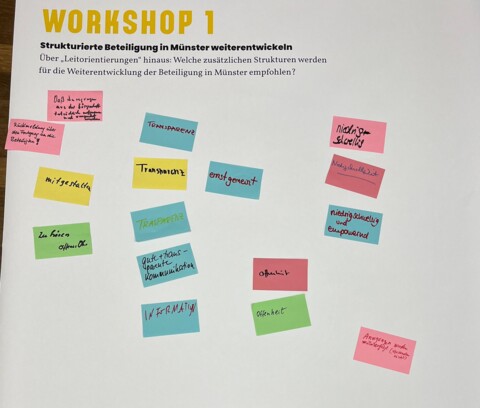

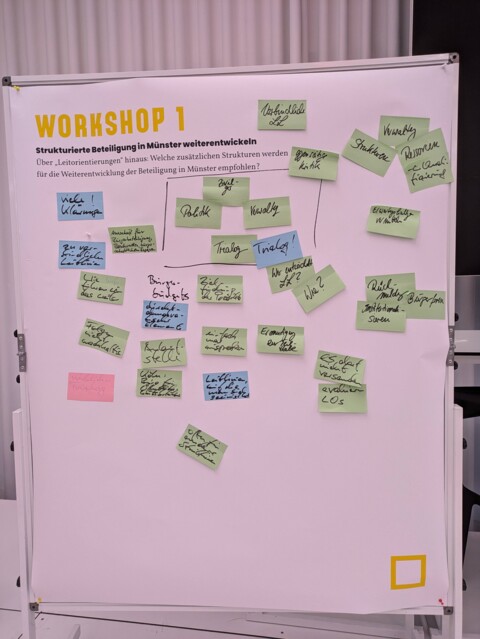

Die Frage: Über „Leitorientierungen“ hinaus: Welche zusätzlichen Strukturen werden für die Weiterentwicklung der Beteiligung in Münster empfohlen

Expert*in: Marion Stock, Stiftung Mitarbeit Bonn

Berichterstattung aus der Verwaltung: Marc Gottwald-Kobras, Stadtplanungsamt

Moderation (krankheitsbedingt): Marc Gottwald-Kobras/Marion Stock

Ergebnisse der Einstiegsfrage in Workshop 1: "Was ist für Sie am Wichtigsten für gute Beteiligung"

Bild: Stadt Münster / Sven Kröger

Empfehlungen aus Workshop 1: Stellwand zur Ergebnispräsentation auf der Bühne im Saal

Bild: Stadt Münster / Jörg Kersten / medlay

Sie sehen die Ergebnispräsentation im Film-Mitschnitt ab 1:14:30 h.

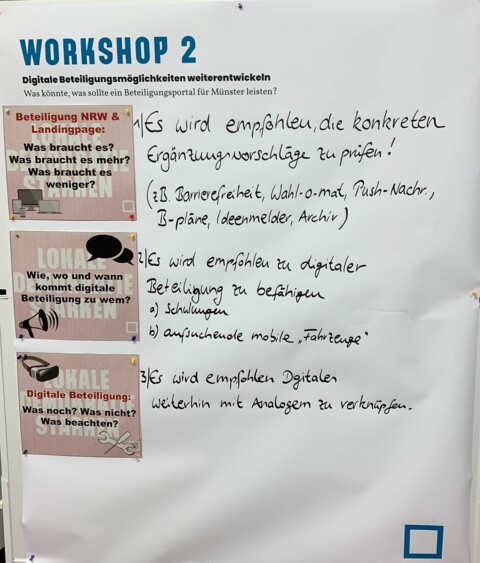

Die Frage: Was könnte, was sollte ein Beteiligungsportal für Münster leisten?

Expert*in: Dr. Fee Thissen, Büro für Urbane Transformation, Oberhausen

Berichterstattung aus der Verwaltung: Carina Haß, Stabsstelle Smart City

Moderation: Dr. André Wolf, Leitung Smart City

Empfehlungen aus Workshop 2, Ergebniswand auf der Bühne im Saal

Stadt Münster / Jörg Kersten / medlay

Sie sehen die Ergebnispräsentation im Film-Mitschnitt ab 1:18:45 h.

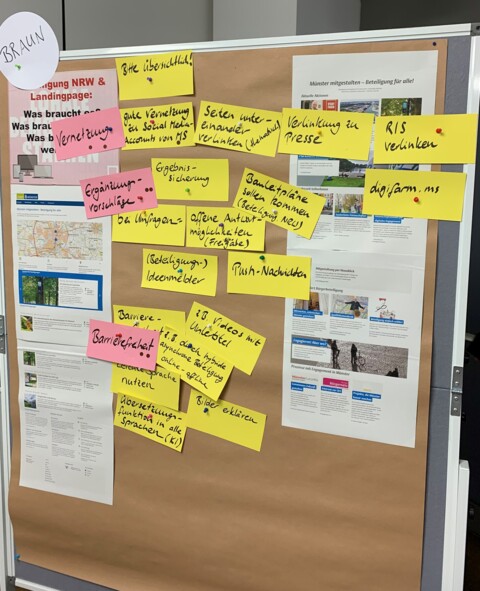

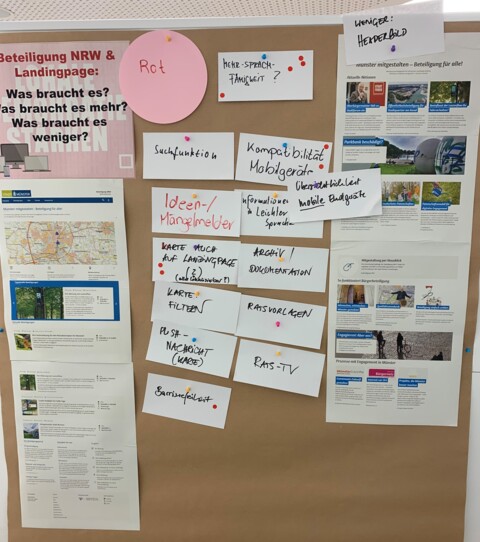

Der Workshop hat in drei parallelen Arbeitsgruppen gearbeitet, deren Ergebnisse wir jeweils abbilden. AG 1 = braune Schoko-Bonbons

Stadt Münster

Die Leitfragen der ersten Runde waren:

1. Was braucht es? Was braucht es mehr? Was braucht es weniger?

Stadt Münster

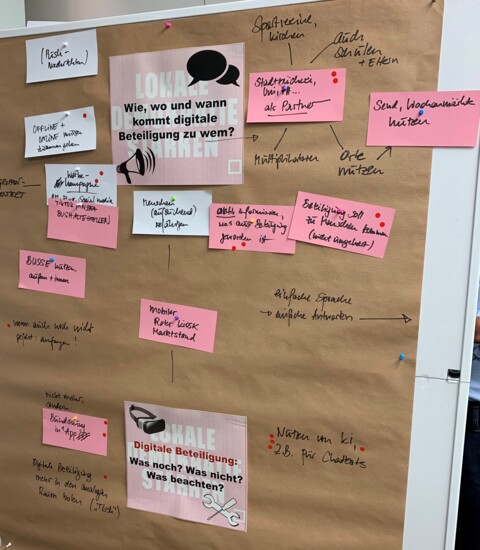

Die Leitfragen der zweiten und dritten Runde waren:

2. Wie, wo und wann kommt digitale Beteiligung zu wem?

3. Was noch? Was nicht? Was beachten?

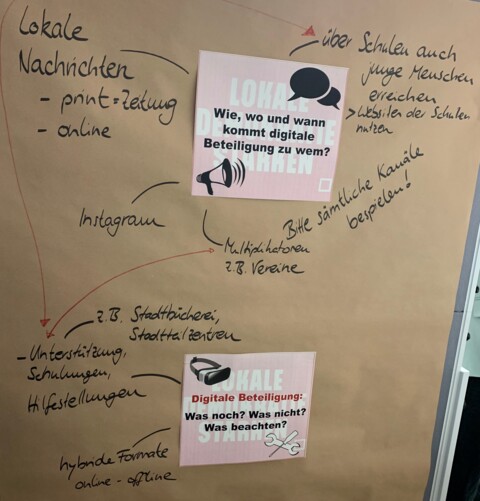

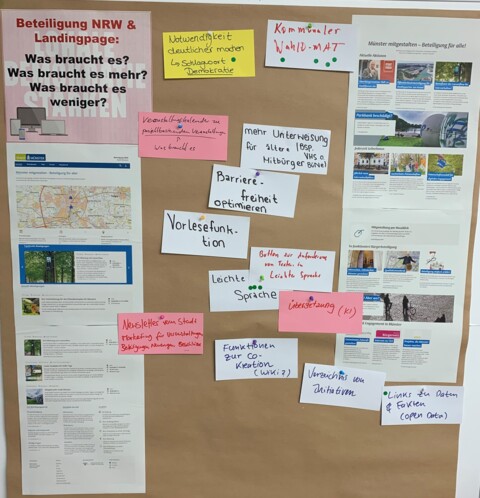

Der Workshop hat in drei parallelen Arbeitsgruppen gearbeitet, deren Ergebnisse wir jeweils abbilden. AG 2 = blaue Schoko-Bonbons

Stadt Münster

Die Leitfragen der ersten Runde waren:

1. Was braucht es? Was braucht es mehr? Was braucht es weniger?

Stadt Münster

Die Leitfragen der zweiten und dritten Runde waren:

2. Wie, wo und wann kommt digitale Beteiligung zu wem?

3. Was noch? Was nicht? Was beachten?

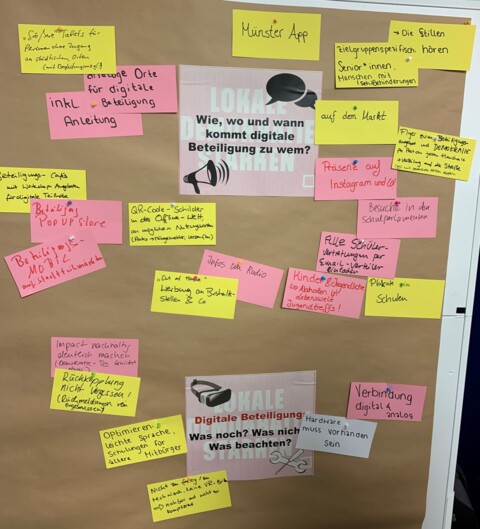

Der Workshop hat in drei parallelen Arbeitsgruppen gearbeitet, deren Ergebnisse wir jeweils abbilden. AG 3 = rote Schoko-Bonbons

Stadt Münster

Die Leitfragen der ersten Runde waren:

1. Was braucht es? Was braucht es mehr? Was braucht es weniger?

Stadt Münster

Die Leitfragen der zweiten und dritten Runde waren:

2. Wie, wo und wann kommt digitale Beteiligung zu wem?

3. Was noch? Was nicht? Was beachten?

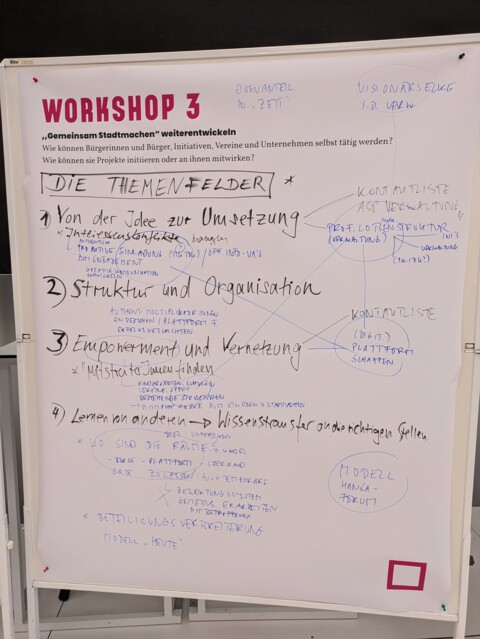

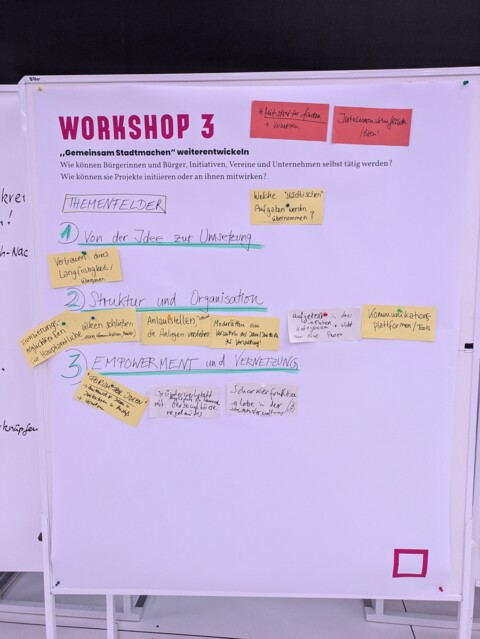

Die Frage: Wie können Bürgerinnen und Bürger, Initiativen, Vereine und Unternehmen selbst tätig werden? Wie können sie Projekte initiieren oder daran mitwirken?

Expert*in: Tobias Bäcker, startklar a+b GmbH, Köln

Berichterstattung aus der Verwaltung: Bernadette Spinnen, Münster Marketing

Moderation: Eva Jazdzejewski, Münster Marketing

Empfehlungen der Arbeitsgruppe 1 aus Workshop 3: Stellwand zur Ergebnispräsentation auf der Bühne im Saal

Bild: Stadt Münster

Empfehlungen der Arbeitsgruppe 2 aus Workshop 3: Stellwand zur Ergebnispräsentation auf der Bühne im Saal

Bild: Stadt Münster

Sie sehen die Ergebnispräsentation im Film-Mitschnitt ab 1:21:45 h.

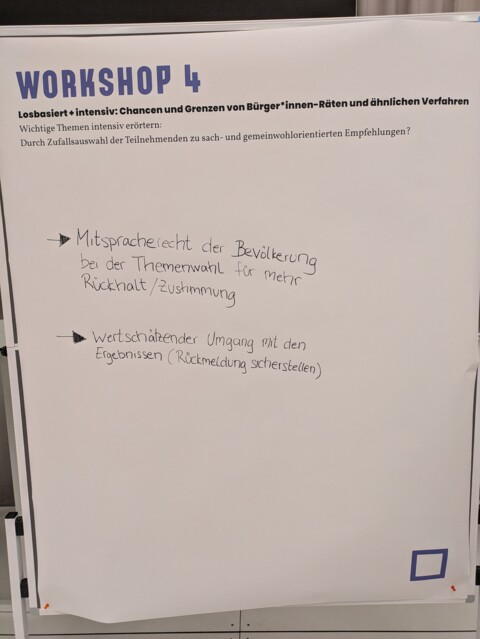

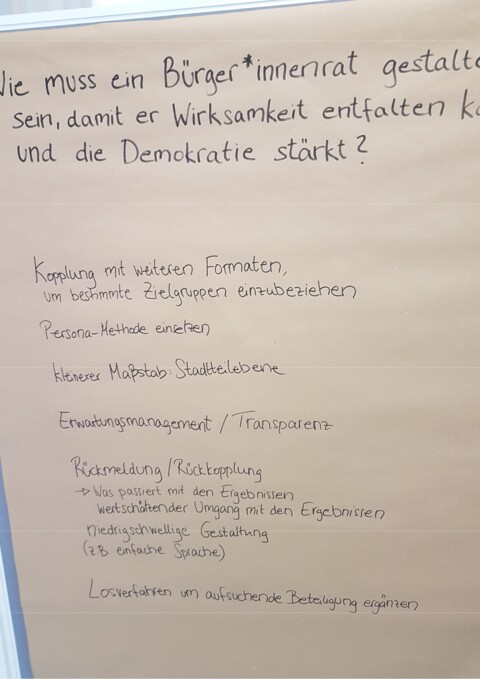

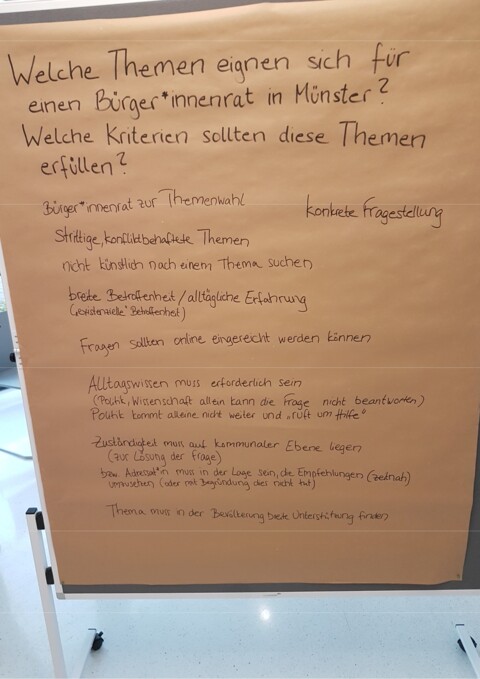

Die Frage: Wichtige Themen intensiv erörtern: Durch Zufallsauswahl der Teilnehmenden zu sach- und gemeinwohlorientierten Empfehlungen?

Expert*in: Prof. Dr. Roland Roth, Berlin

Berichterstattung aus der Verwaltung: Prof. Dr. Thomas Hauff, Stadtplanungsamt

Moderation: Nicole de Vries, Stadtplanungsamt

Ergebniswand des Workshops bei der Präsentation auf der Bühne des Saals. Bild: Stadt Münster

Arbeitswand 1 des Workshops: Wie muss ein Bürger*innenrat gestaltet sein? Bild: Stadt Münster

Arbeitswand 2 des Workshops: Welche Themen eignen sich? Bild: Stadt Münster

Sie sehen die Ergebnispräsentation im Film-Mitschnitt ab 1:25:55 h.

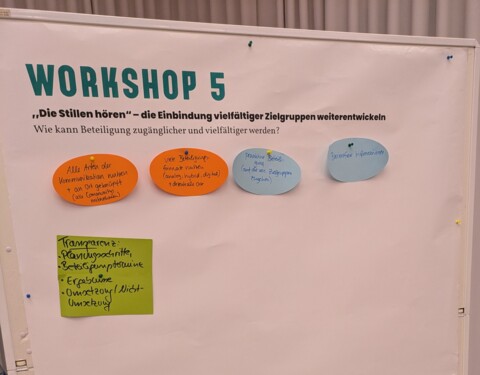

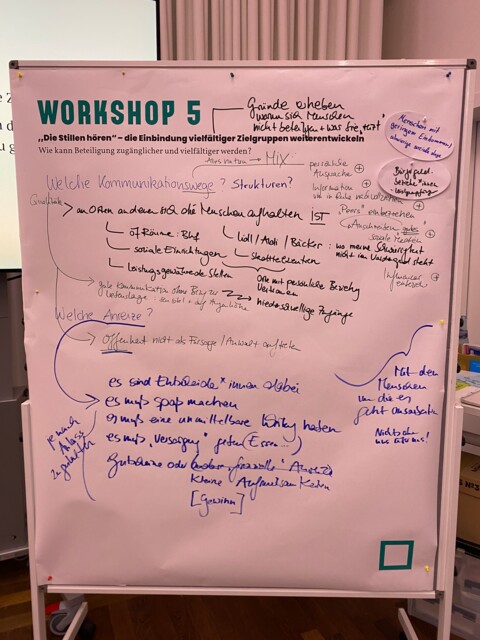

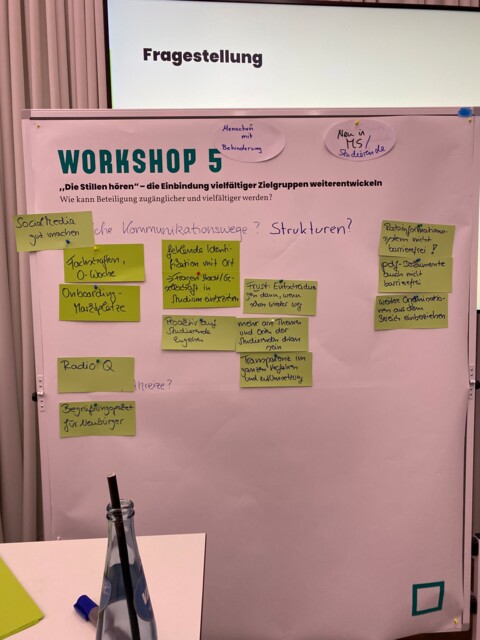

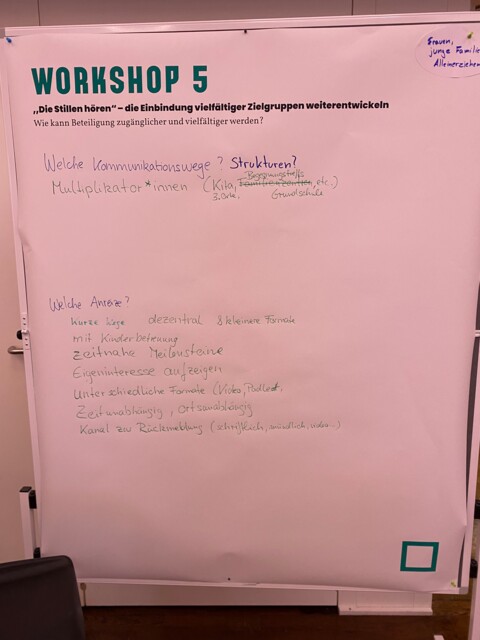

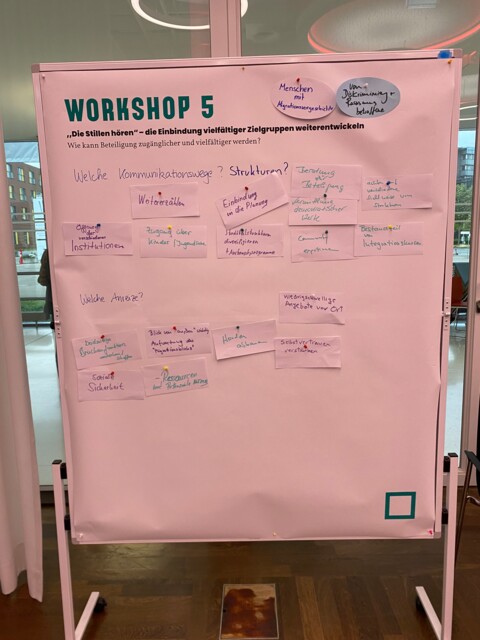

Die Frage: Wie kann Beteiligung zugänglicher und vielfältiger werden?

Expert*in: Sofie Eichner, StadtRaumKonzept GmbH, Dortmund

Berichterstattung aus der Verwaltung: Simone Thiesing, Stadtplanungsamt

Moderation: Nora Harenbrock, Stadtplanungsamt

Ergebniswand des Workshops bei der Präsentation auf der Bühne des Saals. Bild: Stadt Münster

Sie sehen die Ergebnispräsentation im Film-Mitschnitt ab 1:28:00 h.

besonderer sozialer Lage" in Workshop 5

Mit den Teilnehmenden wurden diejenigen Zielgruppen ausgewählt, zu denen an dem Abend gearbeitet werden sollte. Dabei wurde festgestellt, dass schon umfassende Bemühungen unternommen wurden, die Gruppe der Menschen mit Behinderung für Beteiligung zu gewinnen. Der Workshop hat sich in 4 parallele Arbeitsgruppen aufgeteilt, deren Ergebnisse wir jeweils abbilden.

Stadt Münster

Die Leitfragen dabei waren jeweils:

1) Welche Kommunikationswege können wir nutzen, um die Zielgruppe zu erreichen? Welche Strukturen braucht es dazu (z.B. eine Vernetzung mit Selbstorganisationen dieser Gruppe)?

2) Welche Anreize braucht es, damit Beteiligungsangebote durch diese Zielgruppe wahrgenommen werden?

Mit den Teilnehmenden wurden diejenigen Zielgruppen ausgewählt, zu denen an dem Abend gearbeitet werden sollte. Dabei wurde festgestellt, dass schon umfassende Bemühungen unternommen wurden, die Gruppe der Menschen mit Behinderung für Beteiligung zu gewinnen. Der Workshop hat sich dann in 4 parallele Arbeitsgruppen aufgeteilt, deren Ergebnisse wir jeweils abbilden.

Stadt Münster

Die Leitfragen dabei waren jeweils:

1) Welche Kommunikationswege können wir nutzen, um die Zielgruppe zu erreichen? Welche Strukturen braucht es dazu (z.B. eine Vernetzung mit Selbstorganisationen dieser Gruppe)?

2) Welche Anreize braucht es, damit Beteiligungsangebote durch diese Zielgruppe wahrgenommen werden?

Mit den Teilnehmenden wurden diejenigen Zielgruppen ausgewählt, zu denen an dem Abend gearbeitet werden sollte. Dabei wurde festgestellt, dass schon umfassende Bemühungen unternommen wurden, die Gruppe der Menschen mit Behinderung für Beteiligung zu gewinnen. Der Workshop hat sich dann in 4 parallele Arbeitsgruppen aufgeteilt, deren Ergebnisse wir jeweils abbilden.

Stadt Münster

Die Leitfragen dabei waren jeweils:

1) Welche Kommunikationswege können wir nutzen, um die Zielgruppe zu erreichen? Welche Strukturen braucht es dazu (z.B. eine Vernetzung mit Selbstorganisationen dieser Gruppe)?

2) Welche Anreize braucht es, damit Beteiligungsangebote durch diese Zielgruppe wahrgenommen werden?

Diskriminierung und Rassismus Betroffene" in Workshop 5

Mit den Teilnehmenden wurden diejenigen Zielgruppen ausgewählt, zu denen an dem Abend gearbeitet werden sollte. Dabei wurde festgestellt, dass schon umfassende Bemühungen unternommen wurden, die Gruppe der Menschen mit Behinderung für Beteiligung zu gewinnen. Der Workshop hat sich dann in 4 parallele Arbeitsgruppen aufgeteilt, deren Ergebnisse wir jeweils abbilden.

Stadt Münster

Die Leitfragen dabei waren jeweils:

1) Welche Kommunikationswege können wir nutzen, um die Zielgruppe zu erreichen? Welche Strukturen braucht es dazu (z.B. eine Vernetzung mit Selbstorganisationen dieser Gruppe)?

2) Welche Anreize braucht es, damit Beteiligungsangebote durch diese Zielgruppe wahrgenommen werden?

Ergebnisse: Empfehlungen aus den Workshops

Ziel des Stadtforums war es, im Austausch von Stadtgesellschaft, Politik und Verwaltung im Sinne eines Trialogverfahrens konkrete Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Beteiligung in Münster zu erarbeiten. Auf Basis der Workshops lassen sich folgende Empfehlungen festhalten:

Workshop 1: Strukturierte Beteiligung in Münster weiterentwickeln |

|---|

Grundlegende Prämisse: Die vorhandenen „Leitorientierungen für eine Gute Öffentlichkeitsbeteiligung – Kommunikation, Partizipation und Koproduktion“ der Stadt Münster bilden eine solide Grundlage, auch wenn sie noch wenig bekannt sind. Sie sollten mehr Aufmerksamkeit erfahren und mehr Wirkung entfalten. Es bedarf auch entsprechender Strukturen, um eine „strukturierte Beteiligung“ umzusetzen. |

Es wird empfohlen: 1) Ein Plus an Transparenz bezogen auf Beteiligungsprozesse und Bürgeranregungen:

Zur Umsetzung kommen beispielsweise in Frage:

2) Zur Fortschreibung der Leitorientierungen wird ein „Trialog“ von Bürger*innen, Politik und Verwaltung angestrebt, um Grundlegendes zu klären und sich weiter konstruktiv-kritisch über Beteiligung in Münster zu verständigen. Dabei sollten auch neue Zielgruppen eingebunden werden, die bislang wenig gehört werden. 3) Es braucht Ressourcen, Strukturen und Kompetenzen, schon um Verwaltungsmitarbeitende für „Gute Beteiligung“ zu unterstützen und weiter zu qualifizieren. Es braucht Anlaufpunkte und Know-how, um z.B. „stille“ Gruppen zur Teilhabe zu ermutigen sowie neue Formate auszuprobieren und zu evaluieren (z. B. im Rahmen von Reallaboren). |

Workshop 2: Digitale Beteiligung weiterentwickeln |

Grundlegende Prämisse: Das duale Münsteraner Modell aus der eher technisch gestalteten digitalen Beteiligungsplattform „Beteiligung NRW“ und einer ansprechend gestalteten, niedrigschwelligen „Landing Page“ (zentrales Beteiligungsportal im städtischen Webangebot) wird für gut geeignet befunden. |

Es wird empfohlen: 1. Digitale Beteiligungsangebote nutzer*innenfreundlich ausbauen: Es wird empfohlen, die Technik und Bedienbarkeit der Beteiligungsplattform, die vom Land NRW zur Verfügung gestellt wird, und der „Landing Page“ im städtischen Webangebot bedarfsgerecht zu verbessern und weitere Inhalte und Funktionalitäten anzubieten. Beispielsweise wurden genannt:

2. Zur digitalen Teilhabe befähigen: Es wird empfohlen, altersübergreifend zu digitaler Beteiligung zu befähigen durch zum Beispiel:

3. Digitale und analoge Beteiligung zusammendenken: Es wird empfohlen, Digitales weiterhin mit Analogem zu verknüpfen, um unterschiedliche Stärken der Formate zu kombinieren und verschiedene Zielgruppen bestmöglich zu erreichen. |

Workshop 3: Gemeinsam Stadtmachen weiterentwickeln |

Grundlegende Prämisse: Das Gespräch mit den Stadtmachenden muss dezentral kommunizieren und verantwortet werden, um nah bei den Menschen zu sein und eine vertrauensvolle und langfristige Beziehung aufzubauen. |

Es wird empfohlen: 1. Von der Idee zur Umsetzung: Die Einrichtung einer digitalen Plattform wird empfohlen, um niedrigschwelligen Ideenaustausch zu fördern, geeignete Orte & Räume zu sammeln und Mitmachende zu finden. 2. Struktur und Organisation: Die Einrichtung einer akteursübergreifenden, im zivilgesellschaftlichen Dialog qualifizierten Lotsenfunktion (zwischen Verwaltung, Politik und engagierte Stadtgesellschaft) wird empfohlen, die als erste Anlaufstelle Ideen für gemeinsames Stadtmachen koordiniert und berät. 3. Empowerment und Vernetzung: Die Einrichtung eines regelmäßigen stattfindenden Markts der Möglichkeiten und einer vertiefenden Gründer*innenwerkstatt wird empfohlen, welche konkrete Ideen, Initiativen, Ressourcen und Mitmachende vernetzt und Mentoring für Stadtmachende anbietet. |

Workshop 4: Losbasiert + intensiv: Chancen und Grenzen von Bürger*innen-Räten und ähnlichen Verfahren |

Grundlegende Prämisse: Wertschätzung der Ergebnisse: Voraussetzung für die Stärkung der lokalen Demokratie durch einen Bürger*innen-Rat ist ein wertschätzender Umgang mit den Ergebnissen. Dazu soll zeitnah eine Rückmeldung über die Umsetzung oder begründete Nicht-Umsetzung der Ergebnisse erfolgen. Ebenso soll ein direkter Austausch (z.B. Vorstellung und Diskussion der Ergebnisse) zwischen den Mitgliedern des Bürger*innen-Rates und den Adressat*innen der Empfehlungen (Rat, zuständiger Fachausschuss, Bezirksvertretung) vorgesehen werden. |

Es wird empfohlen: 1. „Echter“ Beratungsbedarf und breite Unterstützung für die Fragestellung: Es wird empfohlen, nicht „künstlich“ nach einem Thema zu suchen, sondern es muss „echter“ Beratungsbedarf von Politik und Verwaltung bestehen. Die Fragestellung soll zudem breite Unterstützung in der Bevölkerung finden und von ihr als relevant erachtet werden. Zur Beantwortung der Fragestellung sollen das Alltagswissen und die alltäglichen Erfahrungen der Bevölkerung genutzt werden. 2. Möglichkeit zur Umsetzung der Empfehlungen auf kommunaler Ebene: Es wird empfohlen, nur Fragestellungen zum Gegenstand eines Bürger*innen-Rates zu machen, wenn dessen Ergebnisse auf kommunaler Ebene umgesetzt werden können. Der Adressat (Rat) muss grundsätzlich in der Lage sein, die Empfehlungen umzusetzen – und dies nach Möglichkeit zeitnah. 3. Bürger*innen-Räte mit weiteren Formaten koppeln: Es wird empfohlen, Bürger*innen-Räte mit weiteren Formaten (z.B. aufsuchende Beteiligung) zu koppeln, um bestimmte Zielgruppen (z.B. Kinder und Jugendliche) gezielter einzubeziehen. Ebenso ist auch bei Nutzung von losbasierten Verfahren eine parallele „Betroffenen-Beteiligung“ sicherzustellen. |

Workshop 5: Die Stillen1 hören – Beteiligung zugänglicher und vielfältiger machen |

Grundlegende Prämisse: Es ist wichtig, von Vorhaben betroffene Zielgruppen zu identifizieren und sie gezielt und spezifisch anzusprechen und einzubinden. Perspektivisch wird aber angestrebt, diese „Schubladen“ hinter sich zu lassen und zu einer breiteren, übergreifenden, wirklich inklusiven Beteiligung einer diversen Stadtgesellschaft zu kommen. |

Es wird empfohlen: 1. Alle Arten der Kommunikation nutzen, barrierefrei kommunizieren, Communities im lokalen Zusammenhang und über Multiplikator*innen proaktiv ansprechen. 2. Beteiligungsformate vielfältig und zielgruppengerecht anwenden und kombinieren: analog, digital, hybrid, vor Ort, aufsuchend. 3. Fortlaufend niedrigschwellig Transparenz über das Vorgehen herstellen:

[1] Folgende „stille“ Gruppen wurden im Workshop für Münster identifiziert: Menschen mit Behinderung; Menschen mit Migrationsvorgeschichte; Kinder und Jugendliche; Frauen/Mädchen; Alleinerziehende; alte Menschen (vor allem in stationären Einrichtungen); Studierende; Nicht-Akademiker*innen; Personen mit geringem Einkommen; Wohnungslose; queere Menschen; Personen, die von Rassismus/Diskriminierung betroffen sind; Menschen, die sich stigmatisiert fühlen (z.B. Bürgergeldempfänger*innen); Personen, die nicht beteiligt werden wollen; Personen, die erst seit kurzem in der Stadt sind (Thema Zugehörigkeit). Hinzu kommt, dass es auch immer Schnittmengen der „Stillen“ gibt, wie z. B. Mädchen mit Migrationsvorgeschichte. |

Die "Leitorientierungen für eine Gute Öffentlichkeitsbeteiligung – Kommunikation, Partizipation und Koproduktion" bilden den ausbaufähigen Rahmen der Beteiligung in Münster. Sie liegen auch in Leichter Sprache vor.

Münster mitgestalten.

Diese Seite bündelt aktuelle Angebote und Informationen der Stadt Münster rund um das Thema Beteiligung.

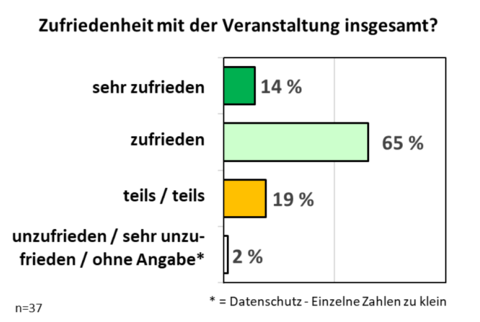

Ergebnisse Teilnehmendenbefragung

Die Stadt Münster möchte ihre Öffentlichkeitsbeteiligung kontinuierlich weiterentwickeln (siehe auch Ratsbeschluss V/0487/2021). Dazu wurde am Ende des Stadtforums eine Umfrage durchgeführt. Die Ergebnisse werden für die Konzeption zukünftiger Beteiligungsveranstaltungen genutzt. Diejenigen Personen, die an der Umfrage teilgenommen haben, waren zu ca. 80 % mit der Veranstaltung insgesamt zufrieden.

Alle Ergebnisse in graphischer Aufbereitung und die Struktur der Teilnehmenden an der Umfrage finden Sie hier

Impressionen des Abends

Weitere Fotos aus der Veranstaltung hier

Stadt Münster / Jörg Kersten / medlay.de