Stadtforum Stadt in der sozialen Balance

Unter dem Titel „Stadt in der sozialen Balance“ widmete sich die ausgebuchte Veranstaltung der Herausforderung, Vielfalt und sozialen Zusammenhalt in einer wachsenden Stadt wie Münster zu stärken.

Das durch Fachexpertinnen und -experten begleitete Stadtforum war offen für alle Interessierten und fand von 17 bis 21 Uhr in der Mensa am Aasee statt. Nun sind die Ergebnisse der Workshops sowie ein Rückblick auf das Format ergänzt.

Die Hintergründe

Münster ist eine Stadt, die eine hohe Lebensqualität für alle ermöglichen will. Ihre Stärke und Resilienz bezieht sie nicht zuletzt durch die soziale Balance in der Stadt.

Für die Zukunft deuten alle Prognosen darauf hin, dass die Erreichung der sozialen Balance in unserer Stadt kaum noch mit den vorhandenen Instrumenten und Ressourcen zu bewältigen sein wird.

Bereits im Rahmen des bis 2022 entstandenen Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes ISEK Münster 2030 wurde das Leitthema „Vielfalt und Sozialer Zusammenhalt – Chancen der Teilhabe für alle«“ vorgeschlagen. Der Rat hat dies bestätigt und jüngst in dem Rats-Antrag A-R/0065/2023 weiter konkretisiert.

Die Leitthemen der MünsterZukünfte

Daher greift das Stadtforum „Stadt in der sozialen Balance“ im Rahmen der MünsterZukünfte den Rats-Antrag auf und wird gemeinschaftlich von Münster Marketing, Stadtplanungsamt, Gesundheits- und Veterinäramt, Sozialamt, Amt für Kinder, Jugendliche & Familien, Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung, Kommunale Stiftungen Münster und dem Amt für Migration und Integration durchgeführt.

Das Ziel der Veranstaltung

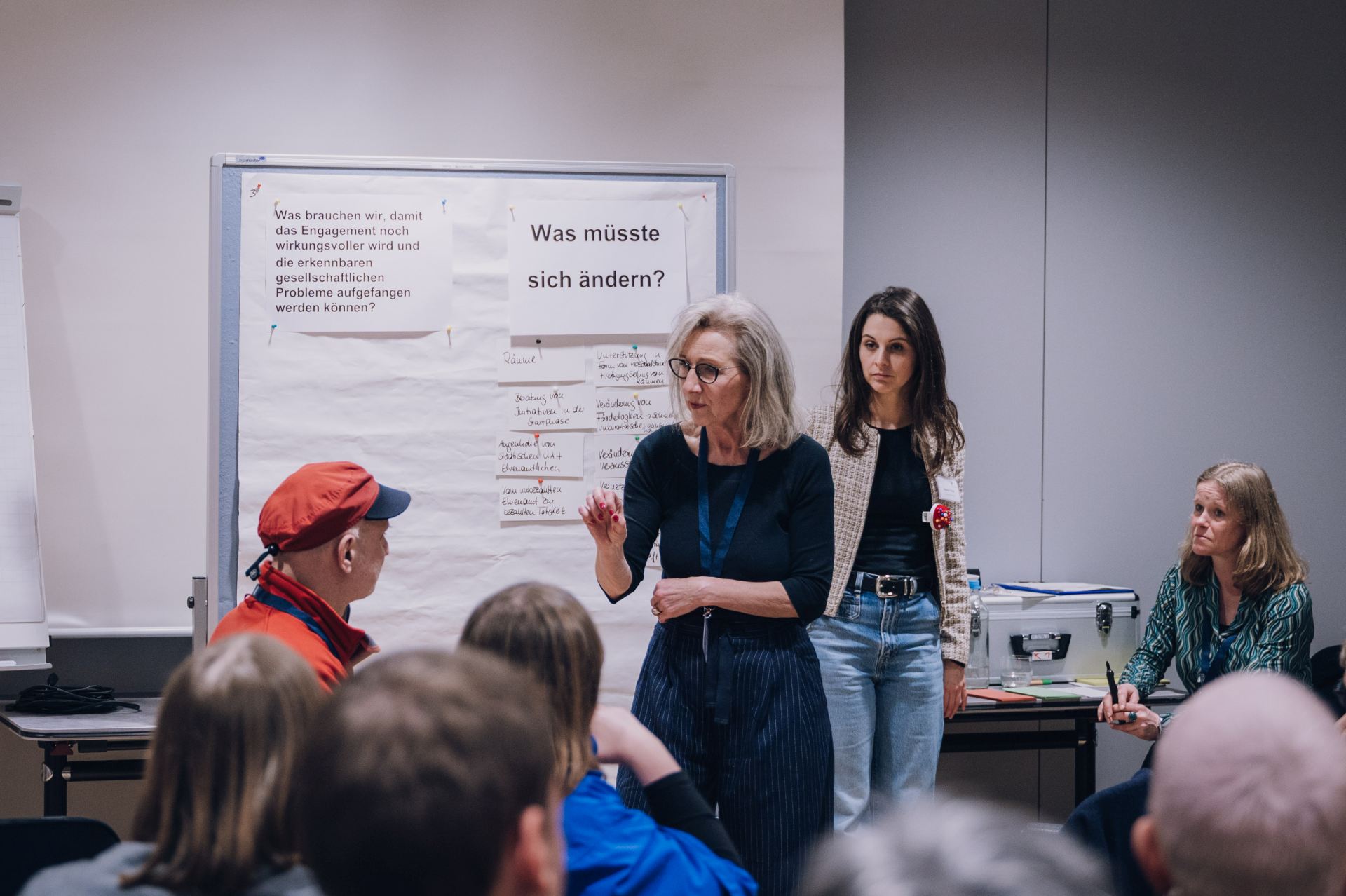

Im Rahmen der Veranstaltung standen den Teilnehmenden vier thematische Workshops zur Wahl, die sich mit wichtigen Aspekten der sozialen Balance befassten.

|

|

Die in den Workshops erarbeiteten Impulse wurden zum Abschluss der Veranstaltung dem gesamten Publikum vorgestellt. Sie werden durch die Stadt Münster jetzt aufbereitet und - wo nötig - dem Rat der Stadt zur Entscheidung vorgelegt.

Das Programm

16:30-17:00 Uhr: Get-Together

17:00-17:10 Uhr: Begrüßung Oberbürgermeister

17:10-17:15 Uhr: Erläuterung Ablauf durch Moderation

17:15-17:35 Uhr: Key-Note von Soziologe Harald Welzer

17:35-17:40 Uhr: Überleitung Workshop-Themen

PAUSE

18:00-19:55 Uhr: Workshop-Phase

PAUSE

20:15-20:30 Uhr: Vorstellung der Ergebnisse aus den Workshop-Gruppen auf der Bühne

20:30-20:50 Uhr: Kommentierung der Ergebnisse durch die Stadtspitze und ggfs. Expert*innen

20:50-21:00 Uhr: Abschluss durch Moderation

Ab 21:00 Uhr: Ausklang

"Die Kultur des Gemeinsamen. Was Demokratien brauchen, um stabil zu sein"

Soziologe Harald Welzer warf zu Beginn einen kritischen Blick auf eine aktuelle Kultur, in der soziale Verantwortung delegiert wird und ermunterte, die Potenziale einer sorgenden Stadt zu würdigen: von Ehrenamt über familiäre Fürsorge bis zu nachbarschaftlicher Hilfe. Er geht davon aus, dass soziale Bewegungen nur dann erfolgreich sein werden, wenn alle (auch Nichtbetroffene) das Anliegen verstehen und übernehmen. |  Von Martin Kraft - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44143531 |

Die Workshops zur Mitarbeit

Folgende, parallel stattfindende Workshops zur Mitarbeit standen zur Wahl (Klick auf den Titel für mehr Informationen):

Ausgangslage:

Die zunehmende Alterung der Bevölkerung führt auch in Münster unter anderem zu einem wachsenden Bedarf an Pflegeleistungen und bietet gleichzeitig große Chancen für zivilgesellschaftliches Engagement und sorgende Gemeinschaften. In diesem Workshop stellen wir das Alter, das Älterwerden und die damit einhergehenden gesamtgesellschaftlichen, lokalen und individuellen Gestaltungsprozesse in den Mittelpunkt. Das Älterwerden ist zum einen eine hoch persönliche Entwicklungsaufgabe jedes einzelnen Menschen. Zum anderen findet das Älterwerden in den Stadtquartieren statt und ist eingebettet in Nachbarschaften sowie in Versorgungs- und Angebotsstrukturen im direkten Wohnumfeld. Wir wollen diskutieren, wie Bürgerinnen und Bürger ihr Älterwerden gemeinsam mit ihren Mitmenschen und den Akteuren vor Ort gestalten können.

Fragestellung des Workshops: Wie wollen wir das älter werden im Quartier gestalten? D.h. konkret:

- Welchen Beitrag kann ich zu einem guten Alter(n) im Quartier leisten?

- Was brauche ich dazu, damit mir das gut gelingen wird?

- Was funktioniert dabei gut und warum?

Expert*innen & fachliche Begleitung: Prof. Dr. Mirko Sporket (FH Münster, Soziologie mit den Schwerpunkten Alter(n) und Demografie) zusammen mit dem Sozialamt

Ausgangslage:

Es ist keine neue Erkenntnis: unsere Gesellschaft wird auch in Münster vielfältiger. Schon heute sind viele Wirtschaftsbereiche ohne Fachkräfte mit Zuwanderungsgeschichte nicht mehr denkbar. Aber warum sollten diese Fachkräfte ausgerechnet nach Münster kommen? Welche Struktur finden Sie vor? Münster zeichnet sich seit jeher durch eine offene Gesellschaft aus, die auch Geflüchteten einen sicheren Ort bietet. Ungewissheit und Veränderungen erzeugen aber auch Ängste, auch dort, wo Menschen sich alltäglich begegnen und Wandel hautnah erleben, in den Stadtteilen und Nachbarschaften.

Ziel des Themenschwerpunkts ist es der Frage nachzugehen, was es braucht, um Diversität im Quartier konstruktiver zu gestalten und um eine inklusive Nachbarschaft zu fördern. Eine Stadt in der sozialen Balance, in der alle selbst handlungs- und leistungsfähig sind und Chancen nutzen können. Es sollen konkrete Handlungsansätze und realistische Möglichkeiten erarbeitet werden, um Diversität in der Quartiersentwicklung aktiv zu fördern und Spannungen abzubauen oder gar nicht erst aufkommen zu lassen.

Fragestellungen des Workshops:

- Welche Chancen und Herausforderungen bringt Diversität in Quartieren mit sich? Wie wird Wandel erlebt?

- Wie sollten Strukturen aussehen, die Vielfalt ermöglichen und das Zusammenleben in unserer Stadt bereichern?

- Welche Ideen haben sich bewährt und welche interessanten neuen Konzepte und Umsetzungsstrategien gibt es? Wie können Empowerment und Teilhabe in unserer Stadt vorangebracht werden?

- In welcher Form können Verwaltung, Einwohner*innen und lokale Initiativen besser zusammenarbeiten, um Vielfalt als Ressource zu nutzen? Welche Rolle kann die Stadt Münster angesichts knapper Kassen zukünftig noch spielen?

Expert*innen & fachliche Begleitung: Prof. Dr. Lorenz Narku Laing (Vielfaltsprojekte GmbH) zusammen mit dem Amt für Migration und Integration

Ausgangslage:

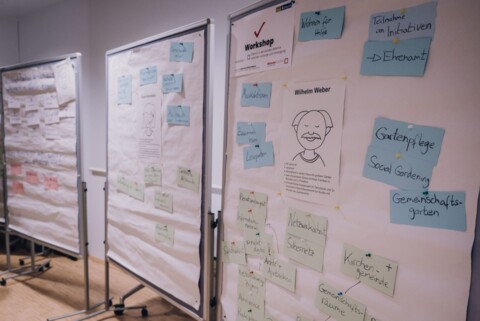

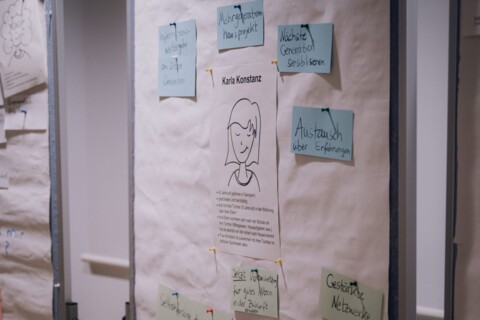

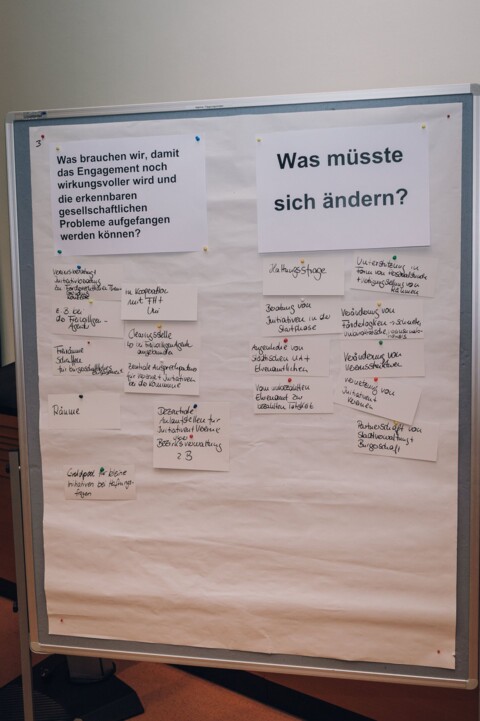

Münsters Stadtgesellschaft ist vielfältig engagiert – Dinge werden selbst in die Hand genommen, egal ob als Einzelperson, formell in Vereinen und Organisationen, aber auch zunehmend informell in Initiativen und Gruppierungen. Bürgerschaftliches Engagement und Community Empowerment sind ein hohes Gut und unverzichtbar für die soziale Balance in unserer Stadt. Beides gilt es durch gute Rahmenbedingungen zu fördern, ohne dabei die Grenzen des Engagements aus den Augen zu verlieren. In diesem Workshop diskutieren wir unter anderem, was gute Rahmenbedingen sind, wo Engagement an seine Grenzen stößt und wie Stadtverwaltung echte Partnerin einer engagagierte Bürgerschaft werden kann - dabei werden zwei inhaltliche Schwerpunkte gesetzt und der Workshop entsprechend zweigeteilt.

Allgemeine Fragestellungen:

- Rahmenbedingungen und Strukturen: Wie können gute Rahmenbedingungen aussehen, um bestehendes Engagement aber auch neu entstehendes Engagement zu fördern? Welcher Voraussetzung bedarf es, Menschen aus eher geschlossenen, schwer erreichbaren Communities zu erreichen? Wie können community-basierte Ansätze helfen, gemeinsam mit Betroffenen aus marginalisierten Stadtteilen, Gemeinschaft zu stiften, Wissen über gesundheitliche Herausforderungen im Stadtteil zu schaffen und stadtteilbezogene Maßnahmen zu entwickeln?

- Möglichkeiten und Grenzen: Was kann bürgerschaftliches Engagement leisten? Wo stößt Engagement an seine Grenzen? Was sind staatliche Aufgaben? Wann ist Engagement förderungswürdig? Welches Engagement ist möglicherweise nicht förderungswürdig, da es zum Beispiel Zwecke verfolgt, die Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht stärken, sondern schwächen?

- Partnerin Stadtverwaltung: Welche Strukturen sind notwendig, um die partnerschaftliche Zusammenarbeit von engagierter Stadtgesellschaft und Stadtverwaltung zu stärken?

Der Workshop wird zweigeteilt und hat unterschiedliche Schwerpunkte

Schwerpunkt 1:

Engagement in seiner Vielfalt sehen, anerkennen und beflügeln

Expert*innen & fachliche Begleitung: Prof. Dr. Michael Vilain (Evangelische Hochschule Darmstadt, Geschäftsführender Direktor des Instituts für Zukunftsfragen der Gesundheits- und Sozialwirtschaft) zusammen mit den kommunalen Stiftungen Münster

Schwerpunkt 2: Gemeinschaften bilden und Engagement lernen

Expert*innen & fachliche Begleitung: Prof. Dr. Iris Dzudzek (Universität Münster, Geschäftsführende Direktorin des Instituts für Geographie) zusammen mit Gesundheits- und Veterinäramt und Münster Marketing

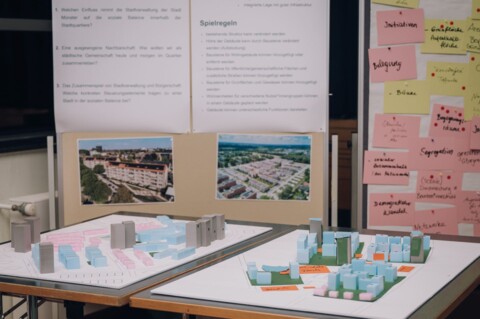

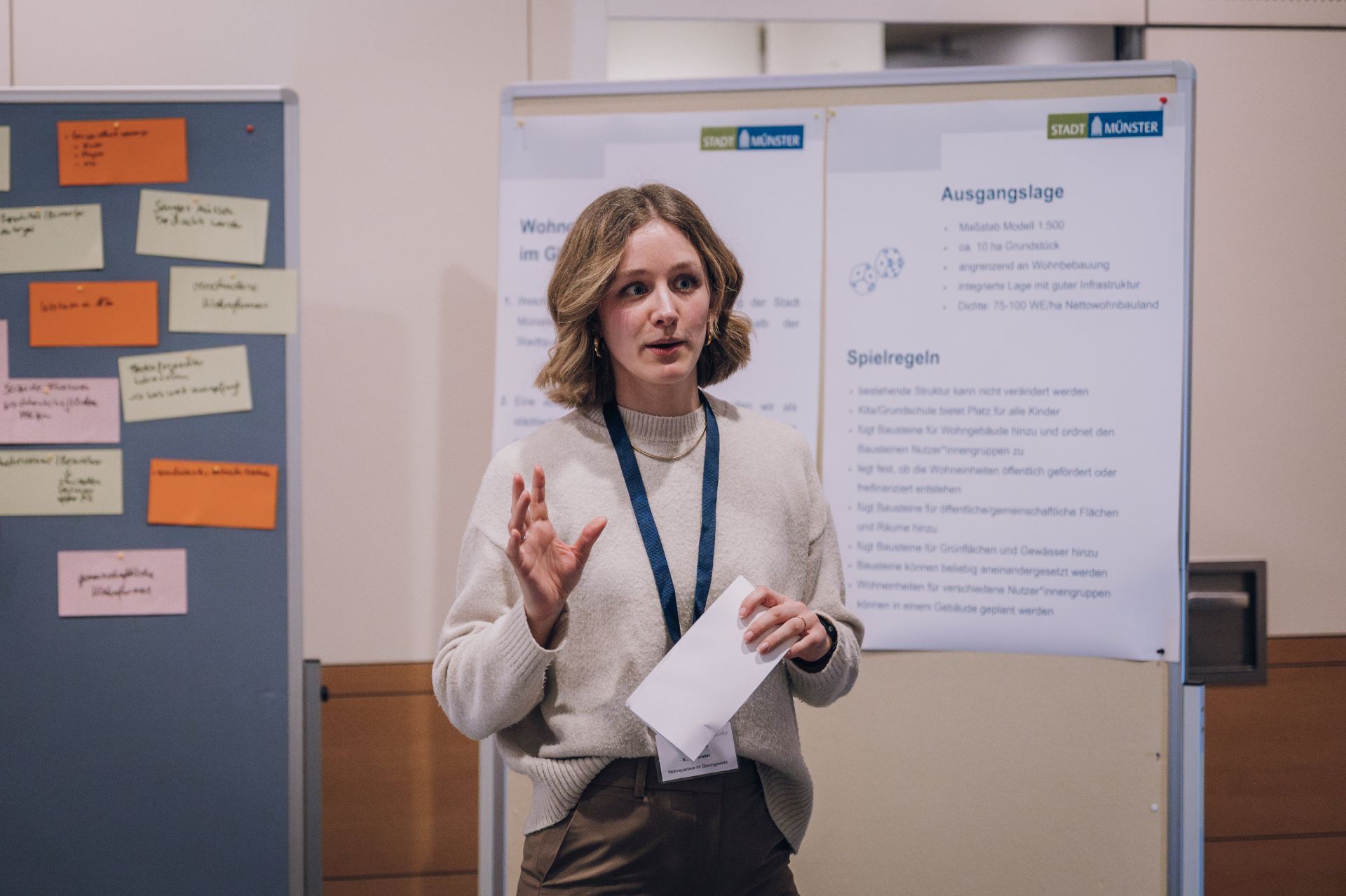

Ausgangslage:

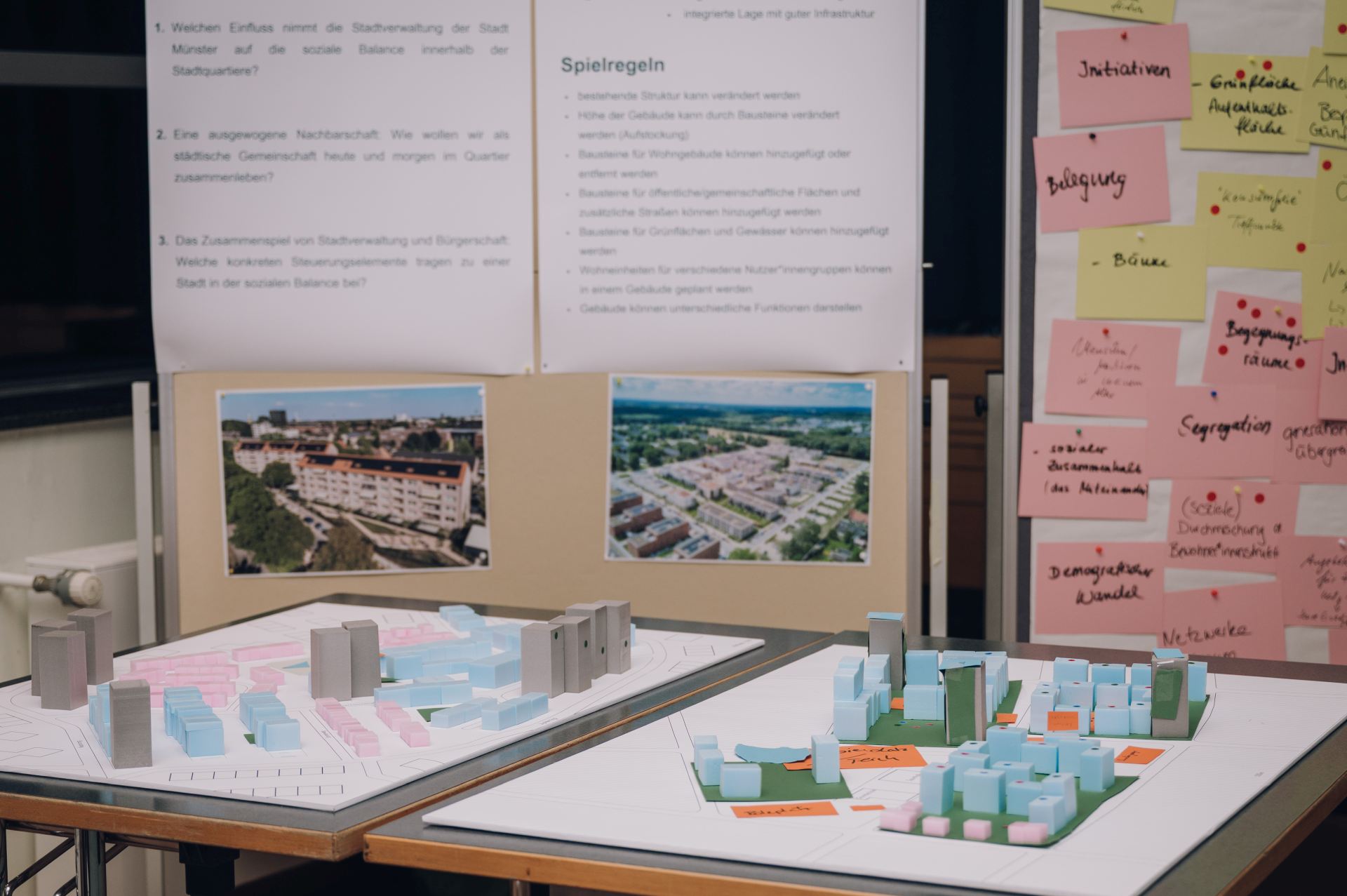

Wohnquartiere sind der Spiegel unserer Stadtgesellschaft. Die Bevölkerung der Stadt Münster wächst stetig und damit auch die Anforderungen an den Wohnraum. Städtebau, Architektur und Infrastruktur geben den baulichen Rahmen – Bewohner*innen mit unterschiedlichen Werten und Bedürfnissen gestalten das soziale Miteinander. Der Workshop beschäftigt sich mit neuen und bestehenden Wohnquartieren und soll Impulse geben, wie wir dort als Stadtgesellschaft jetzt und morgen zusammenleben möchten. Wie gestaltet sich ein Quartier nachhaltig und wie kann es gelingen, dass alle Einkommens- und Bevölkerungsgruppen passenden Wohnraum finden? Welche (baulichen) Indikatoren können eine soziale Balance innerhalb von Wohnquartieren unterstützen? Gemeinsam werden wir an zwei fiktiven Modellen Herausforderungen erkennen und Gestaltungsmöglichkeiten darstellen.

Fragestellungen:

- Welchen Einfluss nimmt die Stadtverwaltung der Stadt Münster auf die soziale Balance innerhalb der Stadtquartiere?

- Eine ausgewogene Nachbarschaft: Wie wollen wir als städtische Gemeinschaft heute und morgen im Quartier zusammenleben?

- Das Zusammenspiel von Stadtverwaltung und Bürgerschaft: Welche konkreten Steuerungselemente tragen zu einer Stadt in der sozialen Balance bei?

Expert*innen & fachliche Begleitung: Sebastian Albers und Max Delius (W+S) zusammen mit dem Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

Die Ergebnisse der einzelnen Workshops

Die folgenden Ergebnisse wurden von den jeweiligen Fachämtern zusammengefasst und fokussieren sich jeweils auf die zentralen Aussagen, über die im Workshop Einigkeit bestand und leitet daraus ab, welche Maßnahmen zur Umsetzung angestrebt werden.

1. Begegnungsorte in den Stadtteilen sichern und weiterentwickeln

Zusammenfassung: Vielen Teilnehmenden war deutlich bewusst, dass jede Person, nach den eigenen Möglichkeiten, selbst frühzeitig aktiv werden muss, um im Alter davon zu profitieren. Es wurde die zeitversetzte Gegenseitigkeit von Hilfe und Engagement, als gegenseitiger Prozess von Geben und Nehmen, thematisiert. Wer sich für bzw. im Stadtteil engagiert, sorgt selbst mit dafür, dass eine gute Gemeinschaft und ein gutes Netzwerk entsteht und kann im Alter wiederum von Hilfe profitieren.

Maßnahmen:

- Absicherung und Weiterentwicklung der bisher bestehenden altengerechten inklusiven Quartiersentwicklungsprojekte

- Weiterentwicklung und konzeptionelle Rahmung der Begegnungsorte und Quartiersprojekte

2. Niedrigschwelliger Zugang zu und Sichtbarkeit von Informationen in den Stadtteilen verbessern

Zusammenfassung: Münster ist eine Stadt mit einem vielfältigen Bildungs-, Engagement- und Freizeitangebot für alle Altersgruppen und Bevölkerungsschichten. Viele Seniorinnen und Senioren sind darüber hinaus digital aktiv und interessiert. Trotzdem wurde es als überaus wichtig herausgestellt, dass auch weiterhin ein analoger, niedrigschwelliger und möglichst inklusiver Zugang zu Informationen notwendig ist und erwünscht und gefordert wird. Hier sollten auch die Orte miteinbezogen werden, die als Schnittmenge für viele ältere Menschen bekannt sind, wie z.B. Hausarztpraxen und Apotheken. Um bereits zu Beginn des Ruhestandes gut informiert in den Ruhestand zu gehen, wurde die Idee diskutiert, von Seiten der Arbeitgeber ein sogenanntes „Off-Boarding“ als Pendant zum „On-Boarding“ für Berufseinsteiger zu installieren. Hier könnten bereits im letzten Arbeitsjahr vor dem Rentenbeginn die Weichen für ein Engagement in der Ruhestandtsphase gelegt werden.

Maßnahmen:

- Neuauflage und Aktualisierung der stadtteilbezogenen Broschüren „Älter werden in….“

- Aktivierung und Weiterentwicklung der App „gut versorgt in Münster“

- Verbesserung des digitalen Angebotes auf der Website des Sozialamtes

- Weiterentwicklung der stadtteilbezogenen Arbeitskreise „Älter werden in….“

3. Präventive Ansätze stärken

Zusammenfassung: Die Teilnehmenden waren sich einig darüber, dass es wichtig ist, die bestehenden präventiven Ansätze für eine Teilhabe im Alter zu stärken und auszubauen, um für alle Menschen in Münster möglichst gleiche Chancen für ein gutes Älterwerden zu bieten. Dabei ist zu beachten, dass diese Ansätze nicht nur auf Bildungs-, Fortbildungs- und Weiterentwicklungsniveau setzen, sondern auch über viele niedrigschwellige gemeinschaftsfördernde, interkulturelle und inklusive Kommunikations- und Begegnungsmöglichkeiten wie z.B. Feste und Feiern, Klön-Cafés und Mittagstische sowie Sportaktivitäten verwirklicht werden.

Maßnahmen:

- Ausbau und konzeptionelle Rahmung der präventiven Hausbesuche ab dem 75. Geburtstag

1. Mehr Begegnungsorte schaffen

Zusammenfassung: Um die soziale Infrastruktur im Stadtteil zu stärken, sollen mehr Begegnungsorte geschaffen werden. Diese Orte fördern den Austausch zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft und Lebensweisen, machen die Vielfalt sichtbar und bieten Räume für gemeinsames Gestalten. Durch von Beginn an von den Menschen (mit-)organisierte und geplante Angebote können die Einwohner*innen ihren Stadtteil mitgestalten und weiterentwickeln – was dann weitere, neue Infrastrukturen schafft.

Maßnahmen:

- Eine konkrete Maßnahme ist die Einrichtung zusätzlicher multifunktionaler Begegnungsorte, welche unterschiedliche Bereiche und Felder wie Jugendarbeit, Schule, Kunst/Kultur und Sport einbeziehen. Diese Räume bieten Synergieeffekte durch die Vernetzung unterschiedlicher Akteur*innen, wobei sowohl haupt- und ehrenamtliche Strukturen und Angebote vorhanden und verknüpft sind. Diese Orte müssen bestimmte Qualitätskriterien erfüllen: Z.B. müssen Jugendliche sie kostenlos als Treffpunkte nutzen können, es müssen öffentlich zugängliche Freiflächen integriert sein, außerdem sollten sie sowohl als Treffpunkte für Vereine wie auch für informelle Begegnungen dienen.

- Eine zweite Maßnahme besteht darin, dieses in der Diskussion erarbeitete Ergebnis in die bestehenden Verwaltungsprozesse zu integrieren und mit anderen Stadtentwicklungsvorhaben, wie der Standortentwicklungsstrategie 2030+ zu verknüpfen. Für Amt 36 bedeutet das die Umsetzung der Ziele des Migrationsleitbildes 2025-2030 hinsichtlich der Begegnungsorte sowie die Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Stadtplanungsamt.

2. Münster als weltoffene Stadt soll eine Vorreiterrolle bei der Bekämpfung von Rassismus und bei der Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts einnehmen und dies durch Implementierung von passgenauen Maßnahmen umsetzen.

Zusammenfassung: Eine wichtige Erkenntnis war, dass Rassismus in der Gesellschaft weit verbreitet ist und sowohl individuell (Einstellungen), institutionell als auch in gesellschaftlichen Strukturen verankert auftritt. Daher muss Rassismus politisch auf allen Ebenen bekämpft werden. Es ist wichtig, rassistische Einstellungen abzubauen und strukturelle Bedingungen zu schaffen, die das Vertrauen in die Institutionen stärken. Kommunen spielen hierbei eine zentrale Rolle.

Maßnahmen (Stärkung des Engagements der Stadt Münster durch):

- Europäische Städtekoalition gegen Rassismus (ECCAR): Umsetzung des 10-Punkte-Aktionsplans. Die Stadt Münster ist der ECCAR im Jahr 2018 beigetreten.

- Kommunale Allianzen und Strategien gegen Rassismus und Hass (Komm.A): Einbindung der Prozessergebnisse und Handlungsempfehlungen. Münster gehört zu den ca. 50 Netzwerkkommunen des bundesweiten Programms Komm.A

- Charta der Vielfalt: Aktualisierung der Selbstverpflichtung. Die Stadt Münster ist der Charta der Vielfalt im Jahr 2009 beigetreten.

- Ausbau von Vernetzung und Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteur*innen innerhalb und außerhalb der Kommune im Handlungsfeld (Anti-)Rassismus und Diskriminierungssensibilität, Realisierung von konkreten Kooperationsprojekten

3. Partizipationsprozesse direkt im Sozialraum initiieren

Zusammenfassung: Zur Erhöhung der Beteiligungsquote von Einwohnenden im Verhältnis zur Beteiligung von mit den jeweiligen Themen betrauten Fachkräften sollen Partizipationsprozesse direkt im Sozialraum durchgeführt werden. Die Durchführung von Partizipationsprozessen im Sozialraum, d.h. etwa in einem Stadtteil, erhöht die Zugänglichkeit und ermöglicht eine direkte Einbindung der Menschen vor Ort.

Maßnahmen:

- Partizipationsprozesse sollen nicht nur im Zentrum der Stadt, sondern an Orten durchgeführt werden, an denen sich die Einwohnenden ohnehin schon aufhalten. Exemplarisch wird hier ein Geflüchtetenheim und ein Stadtteilhaus genannt.

- Als weitere spezifische Maßnahmen zur Umsetzung dieses sozialraumorientierten Ansatzes wird vorgeschlagen, für die partizipativen Prozesse auf öffentliche Freiflächen und Räume zurückzugreifen, die auch informelles und spontanes Engagement der Menschen ermöglichen.

- Weiterhin sollen in diesen Räumen dann neben den klassischen Workshop-Formaten auch kreative und experimentelle Formen, wie etwa Pop-up-Events genutzt werden.

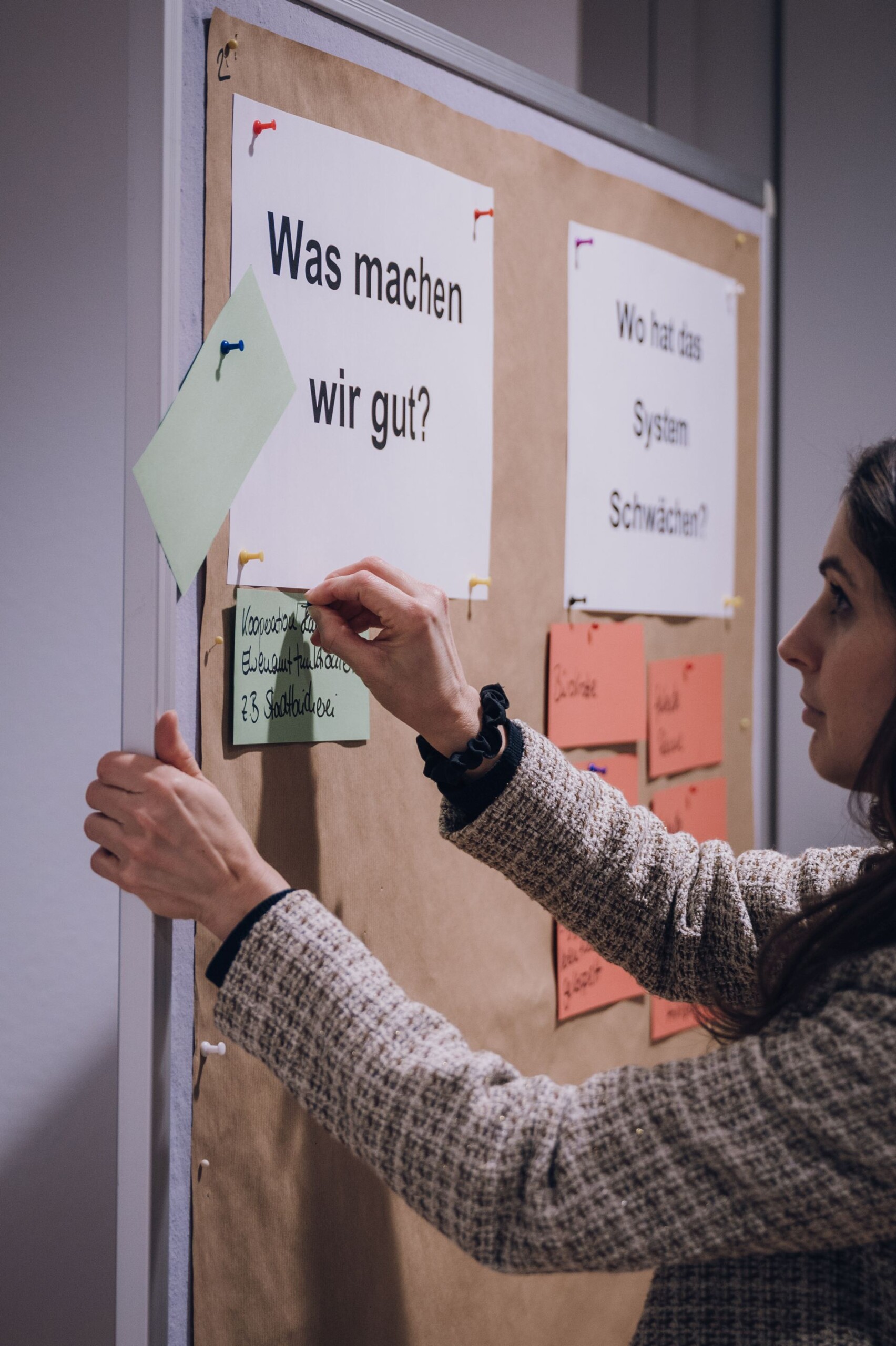

Schwerpunkt 1: Engagement in seiner Vielfalt sehen, anerkennen und beflügeln

1. Zentrale Ansprechperson bei der Kommune

Zusammenfassung: Die Teilnehmenden haben den Wunsch geäußert, dass es bei der Kommune eine zentrale Ansprechperson geben soll, die als Bindeglied zwischen gemeinnützigen Organisationen, Vereinen sowie Initiativen und der öffentlichen Verwaltung fungiert. Sie soll dabei unterstützen, Anliegen und Fragen zu kanalisieren und an die richtigen Stellen weiterzuleiten. Eine zentrale Ansprechperson soll die Zusammenarbeit erleichtern, für einen reibungslosen Informationsfluss sorgen und Vereine so in ihrer Arbeit unterstützen.

Maßnahmen:

- Es sollte geprüft werden, wie eine solche Ansprechstelle möglichst effektiv in der bestehenden Struktur der Stadtverwaltung etabliert werden könnte.

2. Zugang zu Räumen

Zusammenfassung: Der Zugang zu (kosten-)freien Räumen ist für gemeinnützige Vereine und Initiativen sehr wichtig, weil sie ihnen einen Ort bieten, an dem sie sich treffen, planen und ihre Aktivitäten durchführen können. Räume ermöglichen es den Mitgliedern, sich auszutauschen, gemeinsam Ideen zu entwickeln und Projekte umzusetzen. Ohne diese könnten viele Vereinsaktivitäten nur schwer oder gar nicht stattfinden, was die Arbeit und den Zusammenhalt im Vereins erschweren würde. Die Teilnehmende wünsche sich deshalb eine Übersicht von Räumen, die von gemeinnützigen Organisationen, Vereinen und Initiativen in Münster genutzt werden können.

Maßnahmen:

- Räume werden von Initiativen und Vereinen in ersten Linie in deren Quartieren und Stadtvierteln gesucht. Daher sollte die Vermittlung dort vor Ort erfolgen beispielsweise mit Unterstützung durch das Quartiersmanagement.

3. Unterstützung und Beratung in der Gründungsphase

Zusammenfassung: In der Gründungsphase von gemeinnützigen Organisationen, Vereinen und Initiativen müssen viele Dinge geklärt werden, wie die Satzung, die Organisationsform, die Finanzierung und rechtliche Fragen. Es wurde befürwortet, dass in der Startphase Zugang zu Beratungen angeboten wird. Eine Idee war, dass dieser Zugang durch die Ausgabe von Beratungsgutscheinen ermöglicht wird.

Maßnahmen:

- Die FreiwilligenAgentur bietet bereits Beratungen und Weiterbildungen für Organisationen an, z.B. zu den Themen Freiwilligenmanagement und Gewinnung von Freiwilligen.

- Die FreiwilligenAgentur kann sich vorstellen in Zukunft auch Beratungen in der Gründungsphase zu ermöglichen.

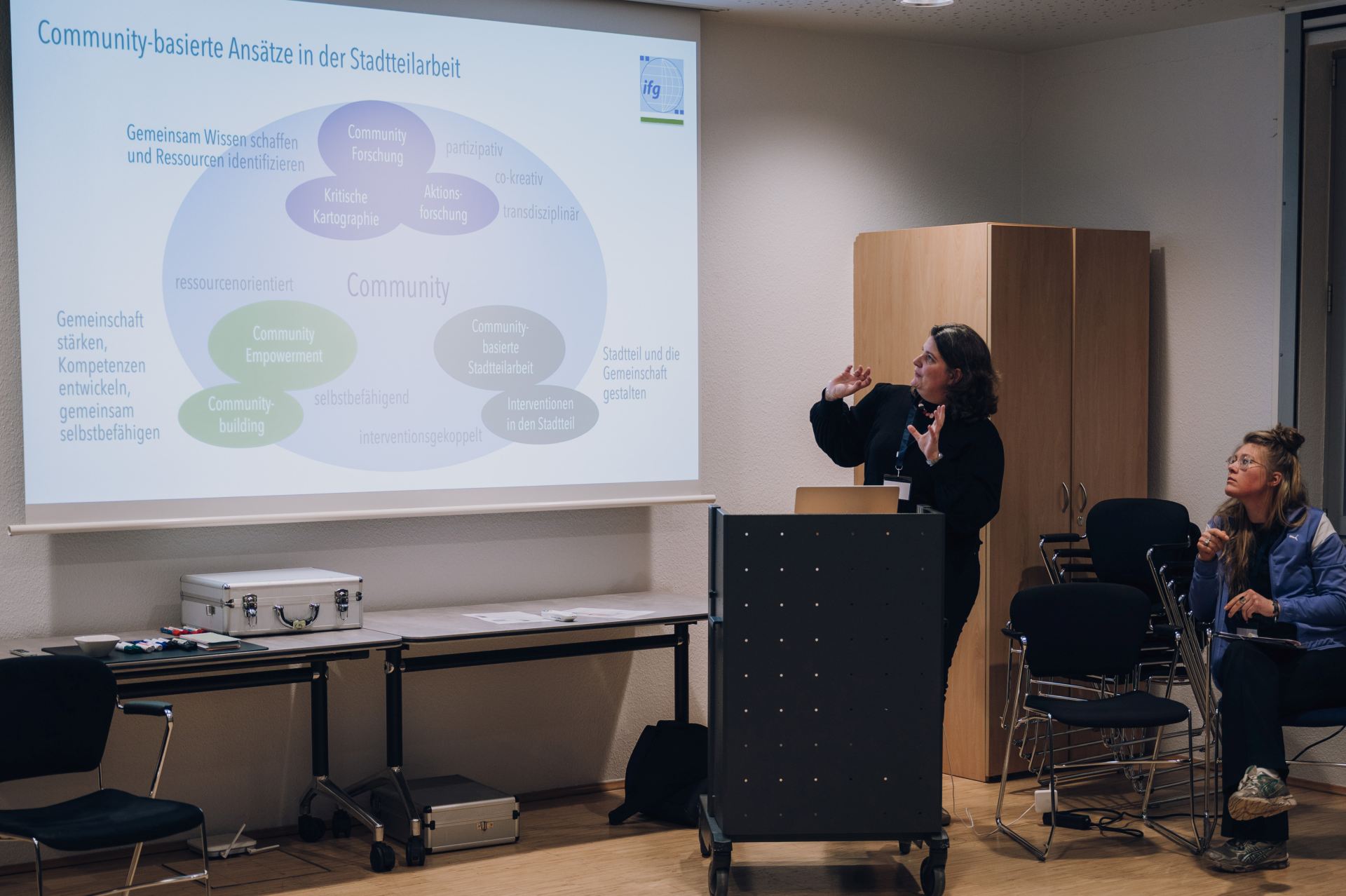

Schwerpunkt 2: Gemeinschaften bilden und Engagement lernen

1. Vielfältig engagiert

Münsters Stadtgesellschaft ist vielfältig engagiert und viele Dinge werden selbst in die Hand genommen: als Einzelperson, in Nachbarschaften, in Vereinen und Organisationen, aber auch zunehmend informell in Initiativen und Gruppierungen. Dieses Engagement ist ein hohes Gut und unverzichtbar für die soziale Balance in unserer Stadt. Das gilt es durch gute Rahmenbedingungen zu fördern ohne dabei die Grenzen des Engagements aus den Augen zu verlieren.

2. Community Empowerment

In unserer Stadt müssen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, Menschen aus eher geschlossenen, als schwer erreichbar geltenden Communities zu erreichen, zu empowern und aktiv einzubinden. Community-basierte Ansätze können dabei helfen, gemeinsam mit Betroffenen aus marginalisierten Personengruppen und Stadtteilen Gemeinschaft zu stiften, Wissen über die Herausforderungen in den Stadtteilen und Quartieren zu fördern und gemeinsam dafür Lösungen zu entwickeln und soweit möglich dann auch umzusetzen.

3. Starke Partnerschaft

Ehrenamt braucht Hauptamt: Engagement kann nur gelingen, wenn es gut funktionierende Strukturen gibt, welche Ehrenamt und Hauptamt auf Augenhöhe verbinden. Dazu gehören in der Stadt in der sozialen Balance zentrale Ansprechpersonen in der Stadtverwaltung.

Maßnahmen: Handlungsprogramm

Auch auf den Ergebnissen des Workshops aufbauend, wird der Rat der Stadt Münster voraussichtlich am 2. Juli 2025 über ein Handlungsprogramm „Gesunde Stadt Münster“ beraten, welches diese Aspekte berücksichtigt.

1. Begegnungsräume erhalten und schaffen

Zusammenfassung: Öffentlich nutzbare, barrierefreie Grünflächen, Plätze und multifunktionale Räume fördern nicht nur den sozialen Austausch in der Nachbarschaft - sie tragen ebenfalls zur Verbesserung des Quartiersklimas bei. Nachhaltige Maßnahmen wie Fassaden- und Dachbegrünungen sowie die Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs leisten einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Lebensqualität im Wohnquartier und zur Förderung einer umweltbewussten, zukunftsfähigen Stadtentwicklung. Die Workshop-Teilnehmenden haben besonderen Wert auf öffentliche Grün- und Freiflächen sowie Gemeinschaftsflächen in den Quartieren gelegt, wenngleich dies teilweise eine höhere Bebauung bedeutete.

Maßnahmen: Die Quartiersentwicklung im Neubausegment hat über den erforderlichen Anteil an Grünflächen, der in der einzuhaltenden Förderrichtlinie Öffentliches Wohnen NRW 2025 vermerkt ist, ein mögliches Steuerungsinstrument für die quantitative und qualitative Schaffung von Grün- und Freiflächen. Im Sinne einer ganzheitlichen Stadtentwicklung sollte daher der über das Modell der Sozialgerechten Bodennutzung Münster geregelte Anteil an öffentlich geförderten Wohneinheiten dringend beibehalten werden.

2. Nutzer*innengruppen in Wohnquartieren durchmischen

Zusammenfassung: Die breite Durchmischung von Nutzer*innengruppen in Wohnquartieren fördert eine vielfältige und inklusive Gemeinschaft. Barrierefreie und altersgerechte Wohn- und Quartiersangebote ermöglichen es Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen gemeinsam zu leben und voneinander zu profitieren. Zudem forderten die Teilnehmenden ein umfassendes Nahversorgungsangebot in Quartiersnähe.

Maßnahmen: Gemeinschaftswohnprojekte sollten schon frühzeitig im Bauleitplanverfahren berücksichtigt werden. Über dezidierte Städtebauliche Verträge kann die Ziel- und Nutzer*innengruppe für gemischte Wohnquartiere rechtlich festgehalten und gesteuert werden.

3. Etablierung eines Quartiersmanagements

Zusammenfassung: Ein effektives Quartiersmanagement trägt wesentlich dazu bei das Zusammenleben im Quartier zu organisieren und zu verbessern, indem es eine zentrale Ansprechperson für alle Belange bietet.

Maßnahme: Die Etablierung eines gesamtstädtischen Quartiersmanagements.

Rückblick auf das Veranstaltungs-Format

Gemäß des Ratsbeschlusses V/0487/2021 soll das Format des Stadtforums kontinuierlich evaluiert und weiterentwickelt werden:

Methode und Erfolg der Veranstaltung:

Stadt in der sozialen Balance ist eine umfassende Aufgabe, die uns alle angeht. Das zeigte sich eindrucksvoll bei der Veranstaltung, ...

- die sich durch eine (vergleichsweise) vielfältige Teilnehmerschaft auszeichnete

- bei der die Workshops intensiv genutzt wurden und

- bis zum Schluss (trotz der Dauer von 17-21Uhr) fast alle Teilnehmenden mit Engagement dabei waren.

- 76% der Teilnehmenden waren mit der Veranstaltung zufrieden (20% der 200 Teilnehmenden haben an der freiwilligen Befragung teilgenommen)

- wie die einzelnen Fachdisziplinen der Stadt (sieben Ämter / Stellen aktiv beteiligt) vorbildlich zusammengearbeitet haben, um das Stadtforum gemeinsam zu planen, durchführen, auszuwerten und auch die weitere Umsetzung begleiten.

Potentiale für Weiterentwicklung:

- Obwohl die Phase der Workshops mit 90min bereits deutlich verlängert wurde, hätten einige Teilnehmende gerne noch länger und tiefergehend diskutiert

- teilweise wurden die langen Wege zu den Workshops und die etwas geringe Menge an Catering bemängelt

Synergien der Inhalte:

Die Herausforderungen der einzelnen Disziplinen zur Stärkung einer Stadt in der sozialen Balance sind häufig ähnlich und bei der Umsetzung gibt es Potentiale für Synergien, z.B.:

- Die Weltoffenheit der Stadtgesellschaft ist eine große Stärke

- Es braucht konkrete Begegnungsorte

- Präventive Maßnahmen sollen gestärkt werden

- Beteiligung muss dort stattfinden, wo sie wirken soll

- Übergeordnete Beratung und Koordination ist essentiell

Ein Blick in die Zukunft:

Neben den so angestoßenen oder bestärkten Projekten und Maßnahmen, die in den jeweiligen Fachämtern umgesetzt werden, wurden auch neue Kooperationen zwischen den Akteuren bestärkt. Gleichzeitig hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass Stadt und Staat nicht alleine die Stadt in der sozialen Balance herstellen können und dies auch keine Dienstleistung ist, die man als Bürger*in konsumiert.